3か月に一度、100冊近い本を選ぶ図書館の仕事をしている娘。

その選書は、図書館に足を運んでもらうための工夫がぎゅっと詰まっていて、とてもバラエティ豊か。

「どんな本がおすすめ?」と、よく尋ねています。

実はわたし、本は大好きなんですが――難しい本を読むのはちょっと苦手。

(╯︵╰,)

そんな私でもサクサクっと読めて「これは…深い!」と思わずつぶやいた4冊をご紹介します!

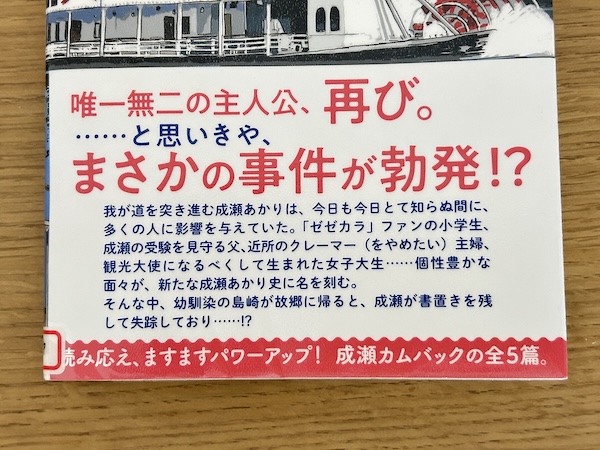

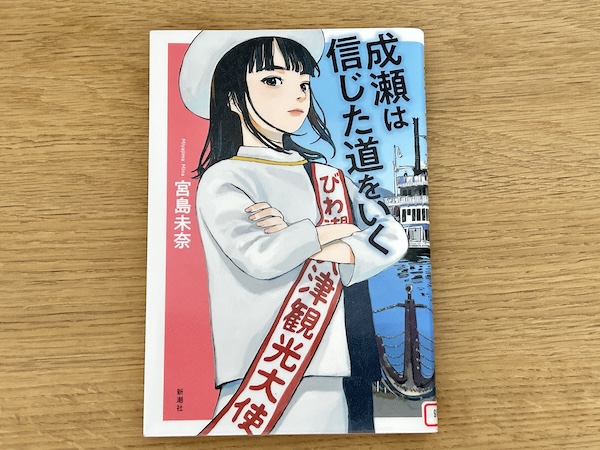

『成瀬は信じた道をいく』(宮島未奈)|新潮社

こんな人におすすめ

- 自分は変わり者でどこにも居場所がないと感じている人

- 自己啓発本が苦手な人

- 本を読んでいて途中で飽きてきてしまう人

- BADエンドが嫌いな人

『成瀬は信じた道をいく』ってどんな本? あらすじ(ネタバレなし)

帯の後ろに本のあらすじが書いてありますが、個性豊かな主人公の成瀬あかりを取り巻くこれまた、個性豊かな登場人物たちが成瀬と関わることでほんの少し成長していくストーリーが全部で5つ。

一話が40ページ程度で収まっているので、一話分だったら頑張らなくてもあっという間に読めちゃいます。

なにしろ成瀬が時代劇に出てくる殿様のような話し方をするので、会話のテンポがとても良くストーリーもどんどん進んでいって最後はどうしてだか丸く収まってしまうという、気持ちのいい読後感がこの本の魅力です。

娘がこの本を選んだ理由

むすめ

むすめえ、続編だったからだよ

え、マジで?そんだけ?

なんでも前作、本屋大賞を取った続編だったから図書館に入れたという、それだけの理由でした。

ヾ( ̄o ̄;)オイオイ

表紙のイラストもお気に入りのようで、若い子ウケしそう=若い子が本を手にとってもらえそう。

なにしろ司書としての使命は、図書館の利用者を増やすことでもあるので、若い人にどれだけ手に取ってもらうかという基準も本を選ぶ上ではとても大事なんだそう。

わたしの感想

お母さんは読んでみてどうだったの?

面白かったよ。

言動が誰にも予測できない主人公が周囲の人を巻き込んでいくのに、誰も傷つけない、傷つかないって言うのがいいよね

2年連続で本屋大賞にノミネートされるだけあるな、と言う感じ。

以前、おすすめの本として紹介した『成瀬は天下を取りにいく』が本屋大賞を取ったときは「やっぱりな〜」って、ちょっと嬉しくなりました。

超個性的な主人公が己の道を突き進んで周りの人達をハッピーにしてしまう、それが大賞をとった理由かもしれません。

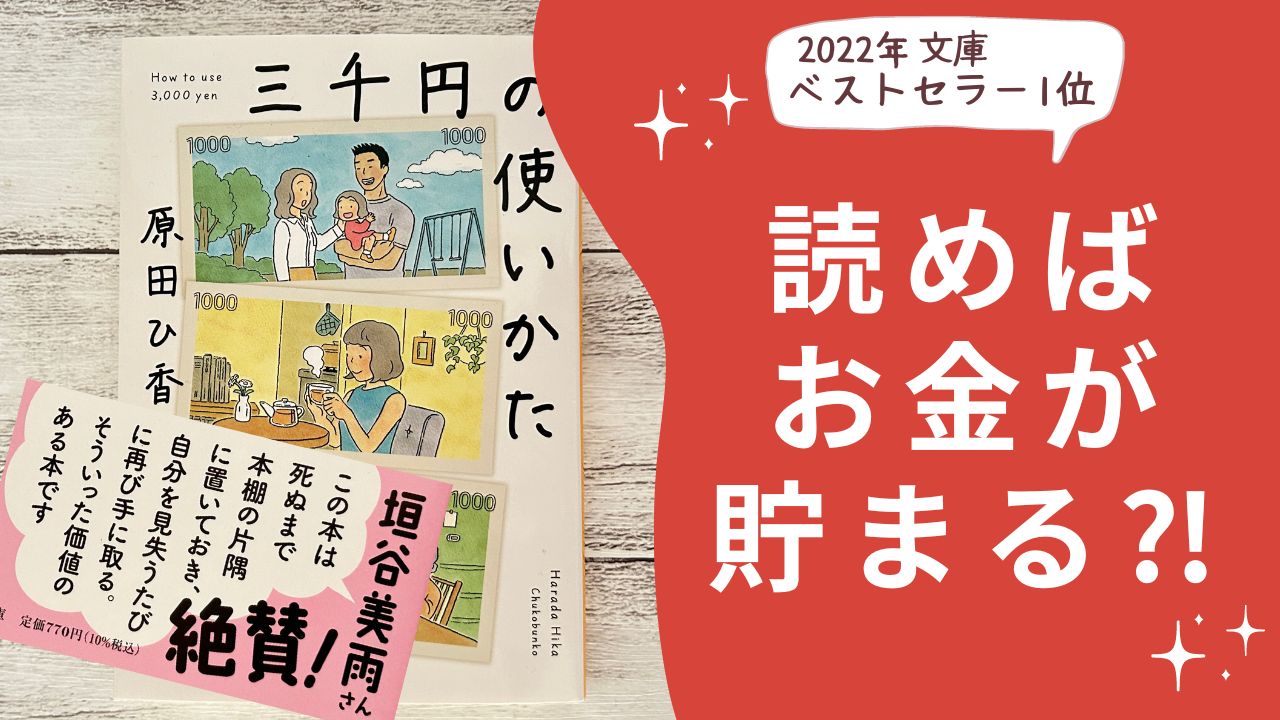

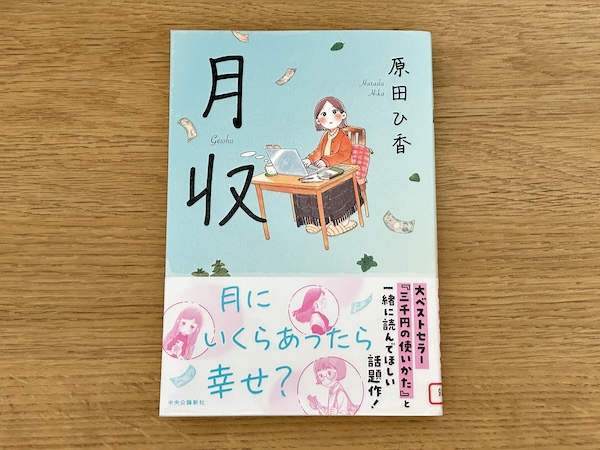

『月収』(原田ひ香)|中央公論新社

こんな人におすすめ

- 自分の老後に漠然とした不安がある人

- お金のことに興味はあるが、金融系の本が苦手な人

『月収』ってどんな本? あらすじ(ネタバレなし)

6話ある短編を一つまとめたオムニバス形式の小説。

通常のオムニバスは一つひとつの作品が完結していて、他と繋がりがない場合が多いのに対してこの本は他のお話と繋がっていくのが面白い。

6人の女性たちの月収に見合う生活がリアルに綴られています。

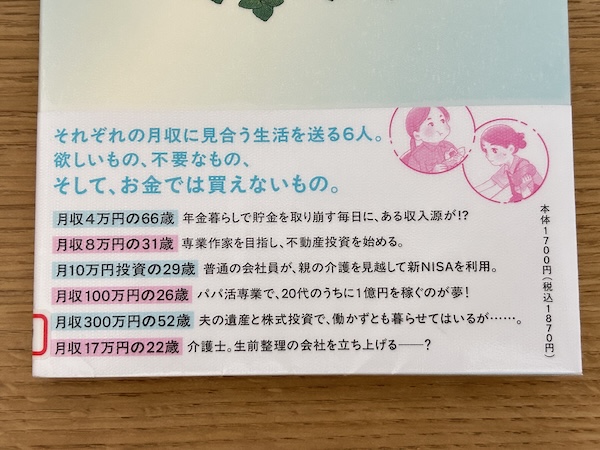

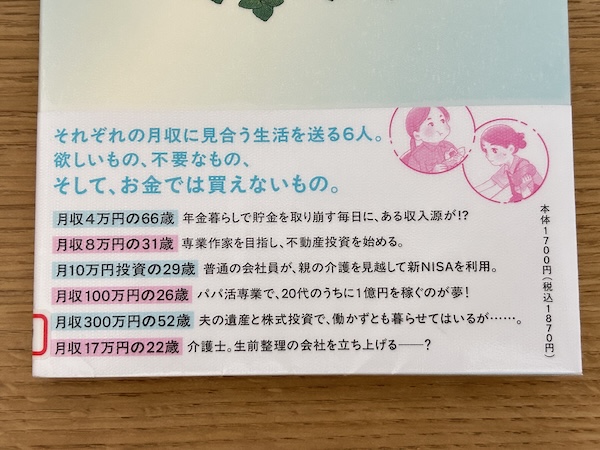

帯の裏に書かれたあらすじのワードが秀逸で、それだけで頭にハテナ?がいっぱい。

- 月に4万円の年金でどうやって暮らしてるの?

- 作家が不動産投資する理由って一体なに?

- 親の介護の為の新NISA。自分の為じゃなくて?

- 20代で月収100万円?!どうやって稼いでいるんだろう。え、パパ活?

- 52歳で月収300万円、そんだけあれば幸せに暮らせそう。でもなんか訳アリ?

- 22歳の介護士が起業?!どうして起業したんだろう…

と、まぁこんな感じで興味をそそられる内容で、作家さんの戦略にまんまとハマってしまいました。

(●´ω`●)

娘がこの本を選んだ理由

原田ひ香さんの『3千円の使い方』が面白かったし、これは短編集で読みやすそうだった。

帯の後ろに書かれた言葉。これが凄く良かった。

話の内容をたった一行で上手くまとめてるよね。

パパ活で100万円とか、年金4万円66歳の収入源とか

気になるワードばっかり。

わたしの感想

『月収』というタイトルは学生さんにはピンとこないんじゃないかな〜というのが最初に抱いだこの本のイメージでした。なにしろ、月にどのくらいあれば生活していけるかなんて、働いてなければリアルで考えることが難しい。

でも働いている世代には共感できることが多く、登場人物たちに様々な事件が起きるので読んでいて飽きないし、どうやったら収入を増やすことができるかという内容は勉強になって面白い。

「お金」というカテゴリでありながら小説として描かれているのが新鮮で、何よりお金がいっぱいあることが幸せなの?という永遠のテーマは学生であっても理解できるような気がします。

ヨガの教えで「足るを知る(たるをしる)」という言葉がありますが、この本を読むとその言葉を思い出し、「幸せとはなんぞや?」という深いテーマに自然と向き合うことができる貴重な1冊でした。

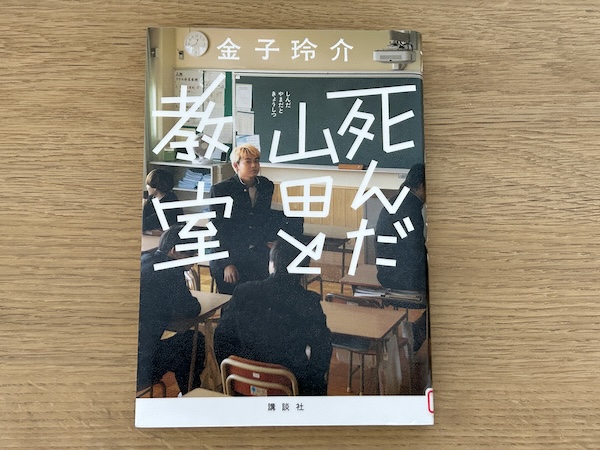

『死んだ山田と教室』(金子玲介)|講談社

こんな人におすすめ

- 純文学や感動する話が苦手な人

- 男子校に通ってる、通っていた人。もしくは男子校のノリが好きな人

- シュールな話が好きな人

『死んだ山田と教室』ってどんな本? あらすじ(ネタバレなし)

クラスで人気者だった山田が死んで、スピーカーに憑依した?!

人気者がいなくなった教室で声だけになった山田と、そのクラスメイトたちが共に過ごす日常をコミカルに描いた話題作。

スピーカーから死んだ人間の声が聞こえるのに、何故かすんなり受けて入れてしまう教師や生徒たち。

男子校を覗き見しているような感覚になって、スルスルと読み進めることができます。

ラストは主人公がどうして声だけとなって存在していたのか

誰にも言えなかった秘密やタイトルが繋がって「深いな〜」と唸ってしまう1冊です。

娘がこの本を選んだ理由

死んだ男子学生がスピーカーになるという設定と、なんでも男子校のノリが良かったんだそう。

(;^_^;)

感動する話が本屋大賞になりがちなんだけど、そういう事を求める人には物足りないかも。

表紙の金髪の人を山田と思ってたんだよね。

そう!「あ、この人が山田か〜」って思いながら読んでた。笑

実は「死んだ山田と教室」以外にも「死んだ〇〇」はシリーズ化しているようで3作品あります。

娘は「死んだ石井の大群」が特に良かったようで、シュールな作品が好きな人におすすめしたいそう。

わたしの感想

「あ、これ若い人向きの小説かも」と思ってしまった。

と、いうのも男子生徒のわちゃわちゃに段々と飽きてしまって…

(;´Д`)

ただどうやって終わるんだろうか?と思いながら読んでいたら、ラストが思いもよらない展開で、深く考えさせられた内容になっていたのが意外でした。

また作中で救われたひと言についてのエピソードが出てきますが、言葉が持っている力はナイフのように人を傷つけることもできれば、人の心を豊かにすることもできる。

これまでのことを振り返り、自分が放った言葉は果たしてどっちだったんだろうかと深く考えるきっかけを作ってくれた本でした。

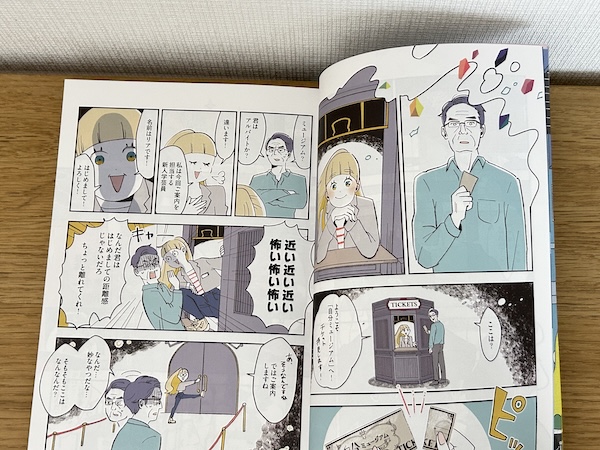

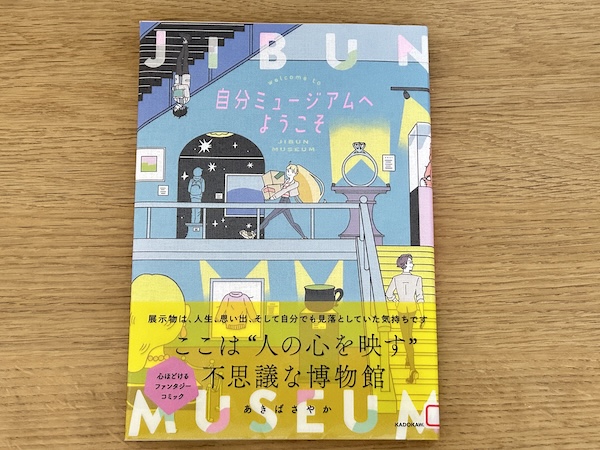

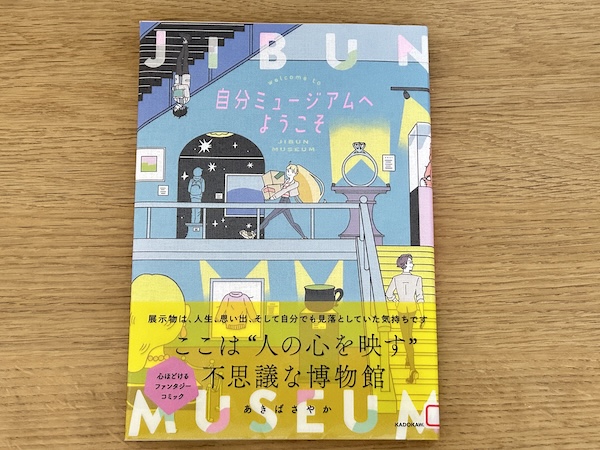

『自分ミュージアムへようこそ』(あきばさやか)|KADOKAWA

『自分ミュージアムへようこそ』ってどんな本? あらすじ(ネタバレなし)

これは漫画でフルカラー。

絵がキレイでとにかく読みやすい。

画像引用「自分ミュージアムへようこそ」から一部を抜粋

オムニバス形式で構成されたお話が全部で7話。

定年退職したサラリーマン、反抗期の息子を持つお母さん、など登場人物はよくドラマで見る普通の人々。

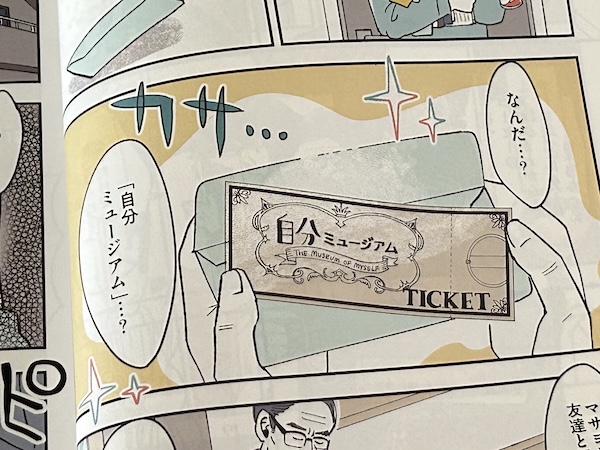

そんな登場人物たちが悩んで苦しくなった時、「自分ミュージアム」への招待状が届きます。

画像引用「自分ミュージアムへようこそ」から一部を抜粋

「自分ミュージアム」とは自分が忘れてしまった記憶=想い出を具現化しているミュージアム。

そこで自分の想い出となった展示物を見て、当時どんな気持ちで毎日を過ごしていたか、過去と現在を繋いで自分自身を取り戻していく。そんなほろ苦いお話が詰め合わせセットになったファンタジーコミックです。

娘がこの本を選んだ理由

本を選ぶ時はネットで試し読みをしているようで、この本はとにかく絵がきれいで読みやすかったのと、自分ミュージアムっていう設定が面白くて選んだそうです。

自分のミュージアムっていうのがあったら一体どんな展示物があるんだろう、って思いを巡らせるのが楽しい。

わたしの感想

わたしの「自分ミュージアム」って一体どんなんだろう。

娘が言った通り、過去の自分を振り返りどんな展示物が並んでいるか、考えちゃいました。

最初に勤めた会社がブラック企業で死ぬほど働いた暗黒時代。

「暗黒歴史展」と題して辛かった時の展示物が所狭しと並んでそう。

(。T ω T。)

でもきっと辛いことばかりじゃなくて、忘れてしまった楽しい思い出もたくさんあって、色々あったけど、今があるってことは楽しいことの方が多かったんだろうな。

そんな風に過去の自分を肯定することの大切さを感じられた一冊でした。

まとめ

いかがでしたか?

表紙やタイトルからは想像できない深掘りできる内容でした。

読んだことあるって方、あなたはどう感じましたか?

感想をコメントしていただいたり、本を読むきっかけになったら嬉しいです。

本の装丁も選んだ基準になっているので、最後は表紙ギャラリーをお楽しみください。

(≧▽≦)では、また〜。

BOOK表紙ギャラリー 装丁を愛でる

成瀬のドヤ顔がいいね〜

ざしきわらしさんのインパクトあるイラストが凄い!

ほんわかしたイラストなのに「月収」って。笑

「月にいくらあったら幸せ?」っていうキャッチフレーズもいいね。

一人だけカメラ目線の男子がいてギョッとする。

写真のイメージとタイトルが合ってて、思わず手にとっちゃう。

これは年齢とか性別関係なく、全ての人に読んでもらいたい。

コミックファンタジーって書いてあるけど表紙じゃわかりにくいかも。絵がかわいい〜。